Gestaltungssatzung Innenstadt - frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Geben Sie Ihre Anregungen und Stellungnahmen hier ab.

Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (bspw. Feuerwehr, Polizei, Müllabfuhr, Fachbehörden) und der Öffentlichkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Planung, um in einem frühen Stadium die Anregungen und Anforderungen, in Form von Stellungnahmen, an das Vorhaben zu sammeln und sie gegeneinander abzuwägen.

Jeder Person, die Ihrer Stellungnahme den Namen und Adresse beifügt bekommt das Abwägungsergebnis zu Ihrer Stellungnahme zugeschickt. Des Weiteren werden alle Stellungnahmen inklusiver Abwägungsergebnis in einer anonymisierten Liste dokumentiert und können in der Stadtverwaltung im Bereich Stadtplanung eingesehen werden.

Die Erkenntnisse aus den Stellungnahmen werden in den sogenannten Entwurfsbeschluss eingearbeitet, welcher ein weiteres Mal den Behörden sowie der Öffentlichkeit zur Stellungnahme präsentiert wird.

Allgemeine Informationen

Die Gestaltungssatzung dient dem Schutz kulturhistorisch bedeutender Baustrukturen und der zukünftigen Gestaltung des Stadtbildes der Innenstadt Winsens (Luhe). Letztendlich soll damit auch der Wert der Winsener Innenstadt gesteigert werden. Eine attraktiv gestaltete Innenstadt bietet nicht nur seinen Bewohner:innen vielfältige Anknüpfungspunkte und trägt so zur Identität bei, sie bildet auch Anziehungspunkt für Besucher:innen.

Der historisch gewachsene Stadtgrundriss mit seinen Plätzen, Straßen und Gassen als Grundgerüst für den öffentlichen Raum sowie zahlreiche daran angrenzenden teilweise denkmalgeschützten Gebäude aus verschiedenen Bauepochen verleihen der Winsener Innenstadt ein unverwechselbares Gesicht. Dies gilt es künftig zu erhalten und in Wert zu setzen. Da auch die Innenstadt Winsens weiter anhaltender baulicher Änderungsdynamik ausgesetzt wird, gilt es die baukulturellen Qualitäten künftig vor Fehlentwicklungen zu bewahren und positiv weiterzuentwickeln.

Durch den Werterhalt und die behutsame Weiterentwicklung der Bausubstanz kann das Unverwechselbare der Stadt Winsen (Luhe) herausgestellt und künftig gesichert werden. So kann sich Winsen auch in der Konkurrenzsituation mit anderen Städten um Einwohner:innen und Kauftraft positionieren und einen Wettbewerbsvorteil sichern.

Die Gestaltungssatzung wirkt sich auf Neubauten und Sanierungsvorhaben, wie An- und Umbauten, Reparaturarbeiten und Instandsetzungen bzw. Erneuerungen einzelner Bauteile (Einfriedungen, Fenster, Farbanstriche, Markisen oder Werbeanlagen) aus.

Historische Entwicklung

Mit rund 37.000 Einwohnern ist Winsen 2022 die zweitgrößte Stadt des Landkreises Harburg und zugleich dessen Kreisstadt. In ihrer Lage zwischen Lüneburger Heide und der Elbmarsch sowie Hamburg und Lüneburg nimmt sie die Aufgaben eines Mittelzentrums wahr.

Die erste urkundliche Erwähnung Winsens ist auf das Jahr 1158 datiert, wobei das genaue Datum der Stadtgründung unbekannt ist. Aus dieser Zeit ist trotz zahlreicher und umfänglicher Umbauten das Wasserschloss erhalten, dass über Jahrhunderte der Verwaltung der Amtsvorgtei Winsen diente. Aussagen zu der Stadt mit ihrer Lage an der Luhe als historischen Handels – und Begegnungsort!! Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde die noch heute bestehende St. Marien-Kirche errichtet.

Nach 1528 wurde die Stadt innerhalb von 100 Jahren durch drei große Brände teilweise erheblich zerstört. Größere bauliche Bedeutung erlangte Winsen Ende des 16. Jahrhunderts, als der Herzogin Dorothea von Braunschweig-Lüneburg das Wasserschloss und das Amt Winsen als Witwensitz zugewiesen wurden. Daraufhin wurde am Schloss umfangreich umgebaut und der heute ebenfalls denkmalgeschützte Marstall errichtet. Die bauliche Blütezeit des Schlosses währte bis zum Tod der Herzogin 1617. Nachdem die schwedischen Truppen das Schloss während des Dreißigjährigen Krieg wieder verlassen hatten, wurden die Befestigungen um die Stadt und Schloss abgetragen. Die Wälle mit den Wassergräben und den drei Stadttoren blieben jedoch bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestehen und schränkten die städtebauliche Entwicklung der Stadt ein.

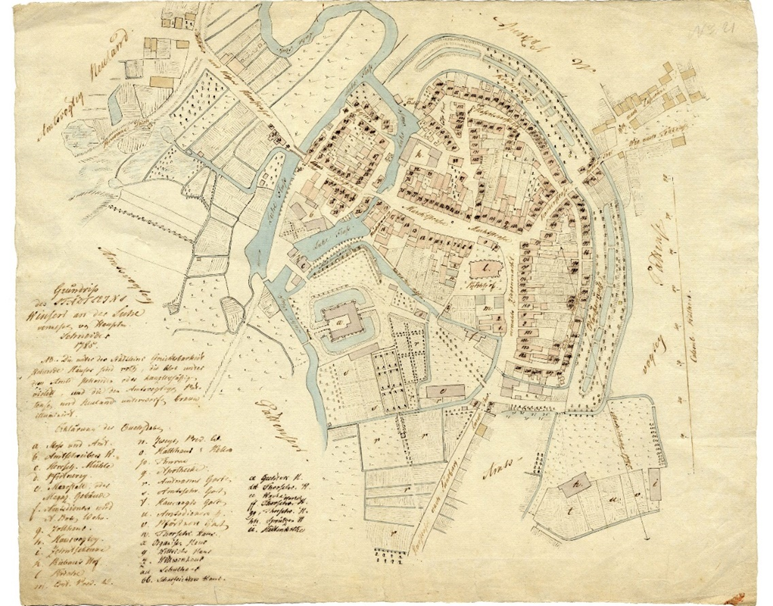

Abb.: Historischer Stadtgrundriss 1785

1849 wurde mit dem Bau der Eisenbahnstrecke Hamburg-Hannover auch der Bahnhof Winsen (Luhe) errichtet. Daraufhin kam es aufgrund der Zunahme an Gewerbebetrieben auch zu einem stetigen Wachstum der Bevölkerung. Die Stadt überschritt in ihrer baulichen Entwicklung in den Folgejahren endgültig die alten historischen Grenzen.

Der Kreis Winsen wurde im Zuge der Kreisreform 1932 aufgelöst und in den Landkreis Harburg mit Sitz in Harburg eingegliedert. Infolge kriegsbedingter Zerstörung im Jahr 1944 wurde der Kreissitz von Harburg nach Winsen (Luhe) in das Schloss zurückverlagert. Nach 1945 stieg die Einwohnerzahl Winsens kriegsbedingt zunächst sprunghaft an, weil die Stadt vielen Flüchtlingen eine neue Heimat gab; in der weiteren Folgezeit verstetigte sich der Einwohnerzuwachs in Winsen als Folge ´von Umzügen aus Hamburg in sein nahes Umland. Nach einer Grundsatzentscheidung in den 50er Jahren ist die Stadt dauerhaft Verwaltungssitz des Landkreises Harburg.

Ende der 60er und 80er Jahre wurden Stadtsanierungen für die Innenstadt von Winsen vorgenommen. Im Jahr 2016 hat der Rat der Stadt erneut eine städtebauliche Sanierung für die Innenstadt beschlossen. Sie besteht im Wesentlichen In einer neuen umfassenden Umgestaltung der versiegelten Verkehrsflächen in den Haupteinkaufsbereichen innerhalb der Altstadt.

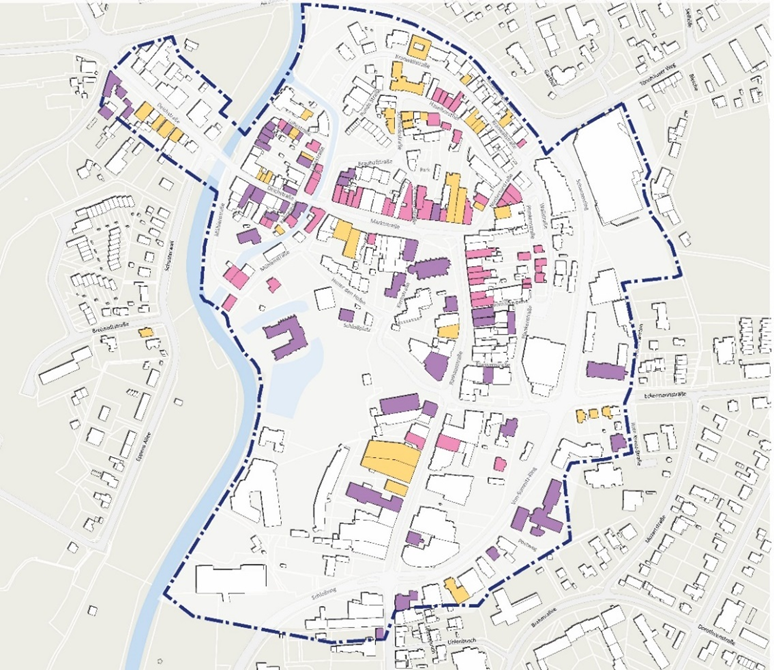

Abb.: Stadtbildprägende Gebäude (lila=Baudenkmal; rosa=zur Erhaltung festgesetze Gebäude; gelb=Gebäude mit historischer, traditioneller Fassadengestaltung)

Konzept Gestaltungssatzung

Die Gestaltungssatzung gliedert die Innenstadt in drei Teilbereiche.

1. Kern der Innenstadt (Haupteinkaufsstraßen)

2. nördliche Innenstadt (hauptsächlich Wohnen)

3. Zur Innenstadt angrenzende Bereiche

Innerhalb diese Teilbereiche sind verschieden stark ausgeprägte Festsetzungen zum Erhalt/Schutz des historischen Charakter der Winsener Innenstadt vorgesehen. Der erste Teilbereich besitzt durch seine hohe Frequentierung durch Bewohner:innen und Touristen den höchsten Schutzanspruch. Aus diesem Grund gibt es im ersten Teilbereich die meisten Festsetzungen. Im zweiten Teilbereich werden die Festsetzungen aus dem ersten Teilbereich teilweise veringert und teilweise gelockert. Im dritten Teilbereich werden lediglich die Werbeanlagen durch Festsetzung geregelt.

Die Festsetzungen beziehen sich hierbei auf die Matetialienauswahl, die Proportionen von Fassaden- und Fenstergestaltung, die Proportionen und die Anzahl von Werbeanlagen, die Dachformen, die Bezugnahme zu angrendenen Gebäuden und Regelungen zum Außenbereich.

Denkmalschutzbelange sind davon ausgenommen.

Beschreibung der Teilbereiche

Teilbereich 1

Die Bereiche in zentraler Lage der Innenstadt, rund um die St. Marienkirche, die Rathausstraße und die Marktstraße stehen im besonderen Maße im Wahrnehmungsmittelpunkt. Aufgrund der Bedeutung als Eingangssituationen werden auch die Nordertorstraße und die Deichstraße der Zone 1 zugeordnet.

Insbesondere in der nördlichen Rathausstraße, Marktstraße und der östlichen Deichstraße befindet sich eine hohe Anzahl denkmalgeschützter und zur Erhaltung festgesetzter Gebäude sowie Gebäude mit historischer, traditioneller Fassadengestaltung, die als potenziell zur Erhaltung festzusetzende Gebäude zu klassifizieren sind.

Das Erscheinungsbild dieser Gebäude gilt es, zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Andere Bereiche, die im besonderen städtebaulichen Blickpunkt der Aufmerksamkeit stehen, sind die südliche Rathausstraße und die Nordertorstraße sowie die westliche Deichstraße. In diesen Bereichen befindet sich ebenfalls eine erhöhte Anzahl der oben genannten Gebäude.

Prägende historische Gebäude stehen besonders im Brennpunkt der Aufmerksamkeit und stellen dadurch eine nicht unerhebliche Möglichkeit zum Sich-heimisch-fühlen (Stiftung von Identität) dar. Durch die überwiegend giebelständige Gebäudegliederung und eine in großen Teilen gleichmäßige Höhenentwicklung wirkt der Straßenraum mit seinen angrenzenden Gebäuden aufeinander abgestimmt und harmonisch.

Insbesondere durch den Erhalt der Baufluchten, der Dachformen und Gebäudehöhenentwicklung wirkt der Straßenraum gestalterisch geschlossen. Dies betrifft insbesondere den nördlichen Teil der Rathausstraße sowie die Marktstraße. Ergänzungen des Bestandes sollten hier abgestimmt auf das sensible Umfeld erfolgen und sich in Baukörpergröße und Fassadengliederung an den größtenteils kleinteiligen Strukturen der Grundstücksparzellen orientieren. Eine zeitgemäße Bebauung kann sich dabei in einen inhaltlichen Zusammenhang mit der umgebenden Bebauung setzen.

Abb.: Giebelständige Gebäude mit einheitlicher Höhenentwicklung und Symetrischer Fassadengestaltung

Teilbereich 2

Dieser Bereich umfasst den erweiterten Innenstadtbereich, insbesondere die ruhigeren Wohnlagen im Norden und Bereiche, in denen weniger denkmalgeschützte Gebäude bzw. Gebäude vorhanden sind, deren Gestaltungsansprüche zurückhaltender ausgeprägt sind. Die Gestaltungsfestsetzungen fallen deswegen in diesen Bereichen mehr zurückgenommener aus. Die Ausweisung der denkmalgeschützten Gebäude stellt diese ohnehin unter besonderem Schutz, der Vorrang vor den Regelungen dieser Satzung hat.

Abb.: Symetrische Fassadengestaltung mit Fensterunterteligungen

Teilgebiet 3

Die Teilgebiet 3 umfasst die übrigen Bereiche innerhalb des Geltungsbereiches, die durch eine aufgelockerte und teilweise großmaßstäbliche Bebauung gekennzeichnet sind. In diesem Bereich sind lediglich vereinzelt denkmalgeschützte Gebäude vorhanden, die - wie ihre nächste bauliche Umgebung - ohnehin unter besonderem Schutz stehen. Die Gestaltungsfestsetzungen können sich hier deutlicher zurücknehmen.

Abb.: Großmaßstäbliche Bebauung

Festsetzungen der Gestaltungssatzung

1. Dächer und Dachformen

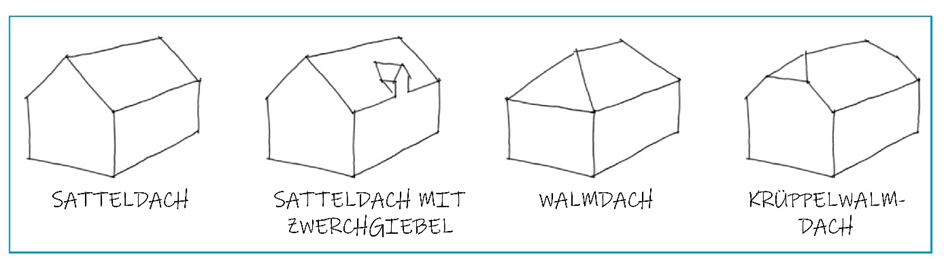

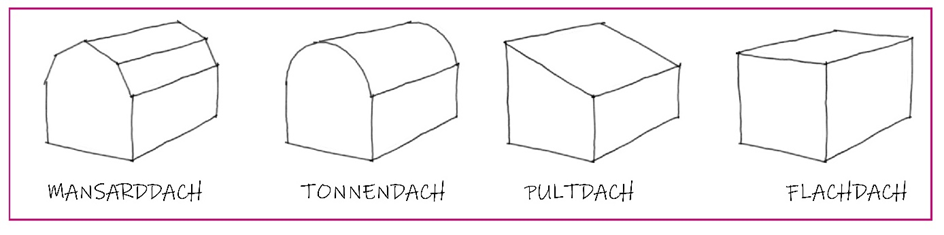

(1) Als Dachform sind Satteldächer, Walm- und Krüppelwalmdächer sowie Zwerchgiebel sind zulässig. Flachdächer sind ausnahmsweise zulässig, wenn in Richtung der Haupterschließung ein Ziergiebel mit einer Mindesttiefe von 5 Metern errichtet wird.

Abb.: Dachformen (blau=traditionelle Dachformen zulässig; rot= unzulässige Dachformen)

(2) Firsthöhe

Die Firsthöhen benachbarter Gebäude dürfen voneinander um bis zu 1 Meter abweichen.

2. Fassadengestaltung und Baustoffe

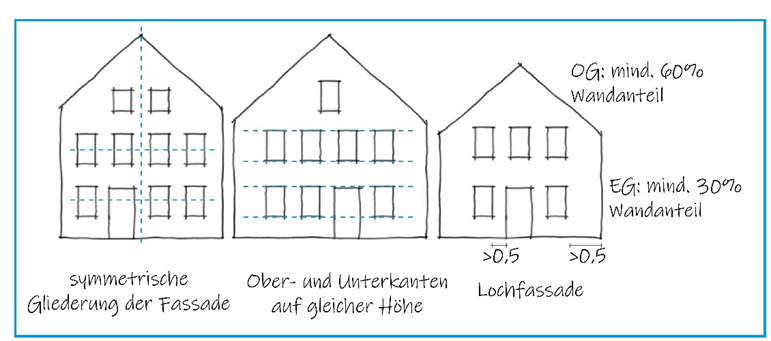

(1) Symetrie der Fassaden

Die äußeren Fassaden von Hauptgebäuden sind mit spiegelbildlicher, höhengleicher sowie achsenbezogener Anordnung der Fenster und Türen auszubilden und beizubehalten.

(2) Bauteile

Wandöffnungen und -überkragungen sollen in Größe, Maß, Verhältnis und Gestaltung der baulichen Vorprägung des Gebäudes und in Bezug zur bestehenden Bebauung in der näheren Umgebung angepasst sein.

Anders als Ausluchten, Erker, Fenster und Eingänge sind insbesondere Balkone, Windfänge, Rollladenkästen, Kragplatten, Loggien und sonstige Einschnitte in den Erd- und Obergeschossen von Gebäuden unzulässig, wenn sie von der Straße* aus sichtbar sind.

(3) Technikanlagen

Neu zu errichtende Schornsteine, Abluftkanäle oder Klimaanlagen an der Außenseite der Fassade müssen auf das Gebäude abgestimmt sein. Sie sind wie Antennen nicht zulässig, wenn sie von der Straße aus sichtbar sind.

(4) Blindwände

In jeder Straßenfassade sind Gebäudeöffnungen in Form von Fenstern oder Türen vorzusehen und beizubehalten.

(5) Lochfassade

Die Straßenfassaden sowie Fassaden, die von der Straße aus sichtbar sind, sind als Lochfassade mit überwiegendem Wandanteil auszubilden. Im Erdgeschoss soll der Wandanteil, mindestens 30% der dortigen Fassadenfläche betragen. Im Obergeschoss soll sich der Wandanteil auf mindestens 60% der dortigen Fassadenfläche belaufen.

Öffnungen in Fassaden müssen allseitig von Wandflächen umgeben sein. Die unmittelbar anschließende Wandfläche muss mit Ausnahme des Sockels bei Schaufenstern mindestens 45 cm breit sein. Bei Eingängen sind bis zur Gebäude- und zur Fensterkante mindestens 20 cm breite Abstände zulässig.

(6) Wandeinheit

Sichtbare Wandflächen von Fassaden sind mit gleich verwendeten Baustoffen in Erd- und Obergeschossen auszubilden und beizubehalten. Soweit dies an bestehenden Gebäuden als Ausgangszustand nachweisbar ist, ist er im Zuge baulicher Maßnahmen wieder herzustellen.

(7) Fachwerk

Bestehendes Fachwerk ist zu erhalten. Von der Straße* sichtbares Fachwerk darf nur durch Fachwerk ersetzt werden. Bei der Renovierung überputzter oder verkleideter Fachwerkbauten ist das Fachwerk nach Möglichkeit wieder freizulegen, sofern dies mit den denkmalpflegerischen Belangen vereinbar ist.

(8) Ziegel

Bestehende Fassaden aus Ziegelmauerwerk sind zu erhalten. Ziegel mit glasierten Oberflächen dürfen als kleinteiliger Zierschmuck verwendet werden, sofern sie nicht mehr als 10 % der Fassadenfläche überdecken.

(9) Putz

Putzfassaden bzw. Putzausfachungen sind in hellen Farben auszuführen. Auf einer Fassade soll ein Farbton als Grundfarbe vorherrschen. Gestalterische Gliederungselemente wie Sockel, Fensterfaschen, Gesimsbänder usw. können in helleren oder dunkleren Farbtönen abgesetzt werden.

(10) Baustoffe

An Fassaden, die von den Straßen aus sichtbar sind, sind Baustoffe, die dem vorhandenen baulichen Gepräge in den Teilgebieten 1 und 2 fremd sind, in flächenhafter Ausdehnung nicht zulässig.

Auf den Fassadenseiten, die von Straßen aus sichtbar sind, dürfen nachträglich angebrachte Wärmedämmungen keine gestalterisch wirksamen Fassadengliederungen und Schmuckelemente überdecken oder in ihrer gestalterischen Wirkung wesentlich beeinträchtigen. Baugeschichtlich bestehende Naturstein-, Klinker- und Fachwerkfassaden dürfen durch nachträglich aufgebrachte Wärmedämmung nicht überdeckt werden.

Abb.: Symetrie der Fassade

3. Gebäudeöffnungen

(1) Fenster

Fenster – ausgenommen Schaufenster – sind stehend rechteckig auszuführen. Dies gilt nicht für einzelne bis zu 1 qm große Öffnungen im obersten Geschoss bzw. im Dachgeschoss. Fensterbänder sind nicht zulässig.

(2) Bauteileschutz

An vergangene baugeschichtliche Formen anknüpfende Haustüren, Tore und Fenster sowie deren Unterteilung, die jeweils für das durch diese Satzung geschützte Stadtbild eigentümlich sind, sind zu erhalten bzw. bei Erneuerung entsprechend dem vorhandenen Vorbild zu gestalten.

(3) Fensterunterteilung

Über 1,0 m breite Glasflächen - ausgenommen Schaufenster - sind mindestens einmal durch senkrechte Sprossen oder Pfosten zu gliedern oder optisch zweiflüglig auszuführen. Über 1,50 m hohe Glasflächen sind mindestens einmal durch ein waagrechtes Bauteil (Sprossen oder Pfosten) zu gliedern.

Bei Fachwerkbauten dürfen die Fenster - ausgenommen Schaufenster - nicht breiter als das Gefach sein.

Rollladenkästen sind an straßenseitigen Fassaden zulässig, wenn sie mit ihr bündig abschließend in sie hineingebaut werden.

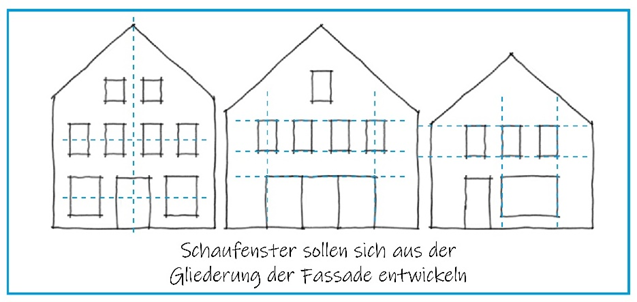

(4) Schaufenster

Das Format von Schaufenstern ist in seinen gestalterischen Elementen aus der Gliederung der Fassade in ihren Obergeschossen zu entwickeln.

Abb.: Symetrie der Fassade mit Einzelhandel

(5) Fensterglas

Fenster sind nur mit neutralem Glas zulässig. Verspiegelte, getönte oder gefärbte Fensterflächen sind unzulässig. Bei gewerblichen Betriebseinheiten ist das - nicht Werbezwecken dienende - Verhängen und Bekleben von Fensterflächen und Glastüren nur einfarbig und mit einem technischen Helligkeitswert zwischen 80 und 100 zulässig.

4. Wetterschutz und Außenbereiche

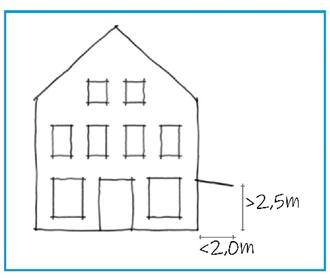

(1) Vordächer

Vordächer sind nur in durchsichtiger Ausführung zulässig. Diese dürfen bis zu 2,00 m von der Fassadenflucht hervorstehen. Ihre lichte Durchgangshöhe soll mindestens 2,5 m betragen.

(2) Korbmarkisen

Korbmarkisen sind unzulässig.

(3) Markisen

Markisen dürfen, gemessen von der Fassadenkante des Erdgeschosses maximal 2,0 m in der Waagrechten ausladen. Die ausgefahrene Markise muss eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,50 m ermöglichen.

(4) Farbgebung

Es dürfen nur bewegliche Markisen mit einheitlich heller, unaufdringlicher und nicht glänzender bzw. spiegelnder Farbgebung über den Schaufensterflächen angebracht werden, die sich optisch an die Fassade anpassen.

(5) Schmutz- und Windschutz

Außenbereiche von Gaststätten dürfen nicht durch bewegliche Podeste oder zusätzliche Bodenbeläge als Flächen optisch hervorgehoben werden. Anders als Dachflächen dürfen seitenbegrenzende Teile von beweglichen Bauten auch mit Schriftzügen und Abbildungen ausgestattet werden, wenn sie überwiegend durchsichtig gestaltet sind.

(6) Zeltbauten

Geschlossene Zeltbauten (Pavillons) sind nur im Ausnahmefall vorübergehend für Informationszwecke sowie für Sonderveranstaltungen wie Märkte und Volksfeste zulässig.

Abb.: zulässige Markisen und Vordächer

5. Werbeanlagen und Warenspeicher

Diese Regelungen gelten für die Teilgebiete 1, 2 und 3.

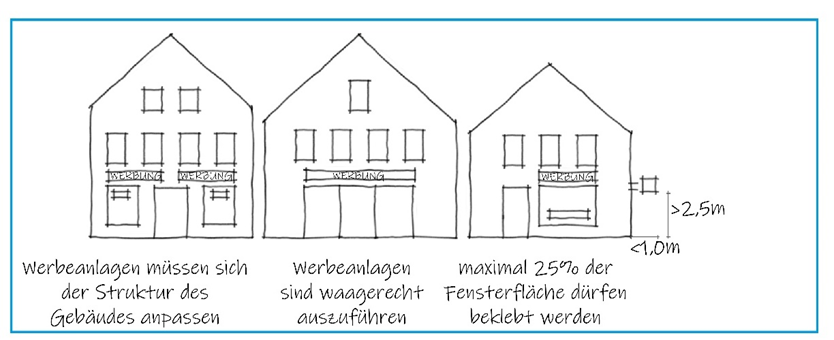

(1) Standorte

Werbeanlagen sind lediglich an der Stätte der Leistung im Sinne der NBauO zulässig. Sie dürfen nur an Wänden von Hauptgebäuden angebracht werden. Bewegliche Anlagen sind auf öffentlichen Flächen zulässig. Werbeanlagen haben sich in Größe, Form, Farbe, Material und Anordnung der gestalterischen Vorprägung des jeweiligen Straßenzuges anzupassen. Sie dürfen bauliche Zier- und Gliederungselemente nicht überlagern.

(2) Anlagengröße

Die Fläche aller Werbeanlagen darf maximal 10 % der Erdgeschossfassade einnehmen bzw. 1,5 m² pro gewerblicher Nutzungseinheit nicht überschreiten.

(3) Anbringungsorte

Werbeanlagen sind unterhalb der Traufe bzw. in der Höhe der Erdgeschossdecke anzubringen. Sie dürfen in waagrechter Ausführung nicht mit benachbarten Werbeanlagen zu einer durchlaufenden Einheit verbunden werden.

Werbeanlagen sind mit bis 4 m langen und bis zu 60 cm hohen Schriftzügen bzw. Firmenabzeichen waagerecht an der Fassade anzuordnen. Der Mindestabstand zwischen den Werbeanlagen zweier Gebäude beträgt 60 cm.

(4) Werbeausleger

Je gewerblicher Nutzungseinheit ist höchstens ein Werbeausleger je Straßenwand zulässig. Werbeausleger dürfen höchstens 1,0 m aus der Fassadenflucht hervorragen und bis zu 1,2 m hoch sein. Ihre Stärke ist bis zu 0,25 m zulässig. Werbeausleger sind mit höchstens 0,5 m Abstand von den Gebäudewänden in einer lichten Durchgangshöhe von mindestens 2,5 m anzubringen.

(5) Beleuchtung

Selbstleuchtende Werbung, grelle, im Wechsellicht blinkende oder bildwerfende Beleuchtung und Lautsprecher zu Werbezwecken sowie sich in Teilen in sich bewegliche Werbeanlagen sind nicht zulässig. Strahler oder Leuchten, die bis zu 20 cm von der Fassade abstehen, dürfen dort befindliche Werbeanlagen beleuchten. Zulässig sind außerdem insbesondere hinterleuchtete Einzelbuchstaben.

(6) Schaufensterwerbung

In Schaufenstern dürfen maximal 25% der Fensterflächen mit Plakat- und Schriftwerb- ung beklebt werden.

(7) Luftraum

Für und während Veranstaltungen oder Ereignisse mit bestimmter und begrenzter Dauer dürfen Spannbänder und Fahnen - anders als Spannnetze - zu Schmuck- und Werbezwecken angebracht werden.

(8) Werbereiter

Bewegliche Werbereiter sind in bis zu 0,8 m Breite und 1,2 m Höhe zulässig. Je gewerblichen Anbieter ist höchstens ein Werbereiter pro Fassadenseite zulässig.

(9) Paketsammelpunkte

Paketsammelpunkte (Paketstationen) sind auf öffentlichen Flächen und auf von Straßen* sichtbaren Flächen mit einem Mindestabstand von je 50m untereinander zulässig, wenn ihre Oberflächen in gedeckten grauen bis braunen Farben ausgeführt werden. Je Paketsammelpunkt ist ein Werbeausleger zulässig.

(10) Warenautomaten

Warenautomaten können an Fassaden von Gebäuden angebracht werden, wenn sie sich farblich an deren Oberfläche anpassen.

Abb.: Zugelassene Gestaltung von Werbeanlagen

Contact for questions

David Forster

Stadt Winsen (Luhe)

GB IV Stadtplanung und Bauordnung

Schloßplatz 1

21423 Winsen (Luhe)

Telephone: 04171657166

EmailOnline participation

Brainstorming

Hier können Ideen, Hinweise und Anregungen angelegt werden.

-

Nothing to show

Final Results

Die hier gestartete Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB dient der frühen Information der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke des Bebauungsplans Pattensen Nr. 12 "Allernweg".

Bei dieser Information wird der Öffentlichkeit eine erste Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung in Bezug auf Planungsabsichten ihrer Gemeinde geboten. Jede Person kann Bedenken und Anregungen vortragen, die in der weiteren Planung erforderlichenfalls berücksichtigt werden können. So können mögliche Konflikte bereits im Vorfeld erkannt und gelöst werden. Inwieweit Ihre Anregungen aufgenommen worden sind, lässt sich dann dem Entwurf entnehmen, der in einem zweiten Schritt der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs 2. BauGB öffentlich ausgelegt wird.